こんにちは。埼玉県川口市、「東川口駅」より徒歩8分にある歯医者「河野歯科クリニック」です。

子どもの歯並びや噛み合わせは、成長過程において様々な要因で変化しやすいです。歯並びの問題の中でも、受け口(反対咬合)が気になる保護者の方は多いのではないでしょうか。

特に、成長期の子どもは、顎の発達が未完成であるため、早期の発見と適切な対応が将来の口腔環境に大きな影響を与えます。

今回は、子どもの受け口を放置するとどのようなリスクがあるのか、どのような治療法があるのか、受け口にならないためにはどのような予防策があるのかについて、詳しく解説していきます。

受け口とは

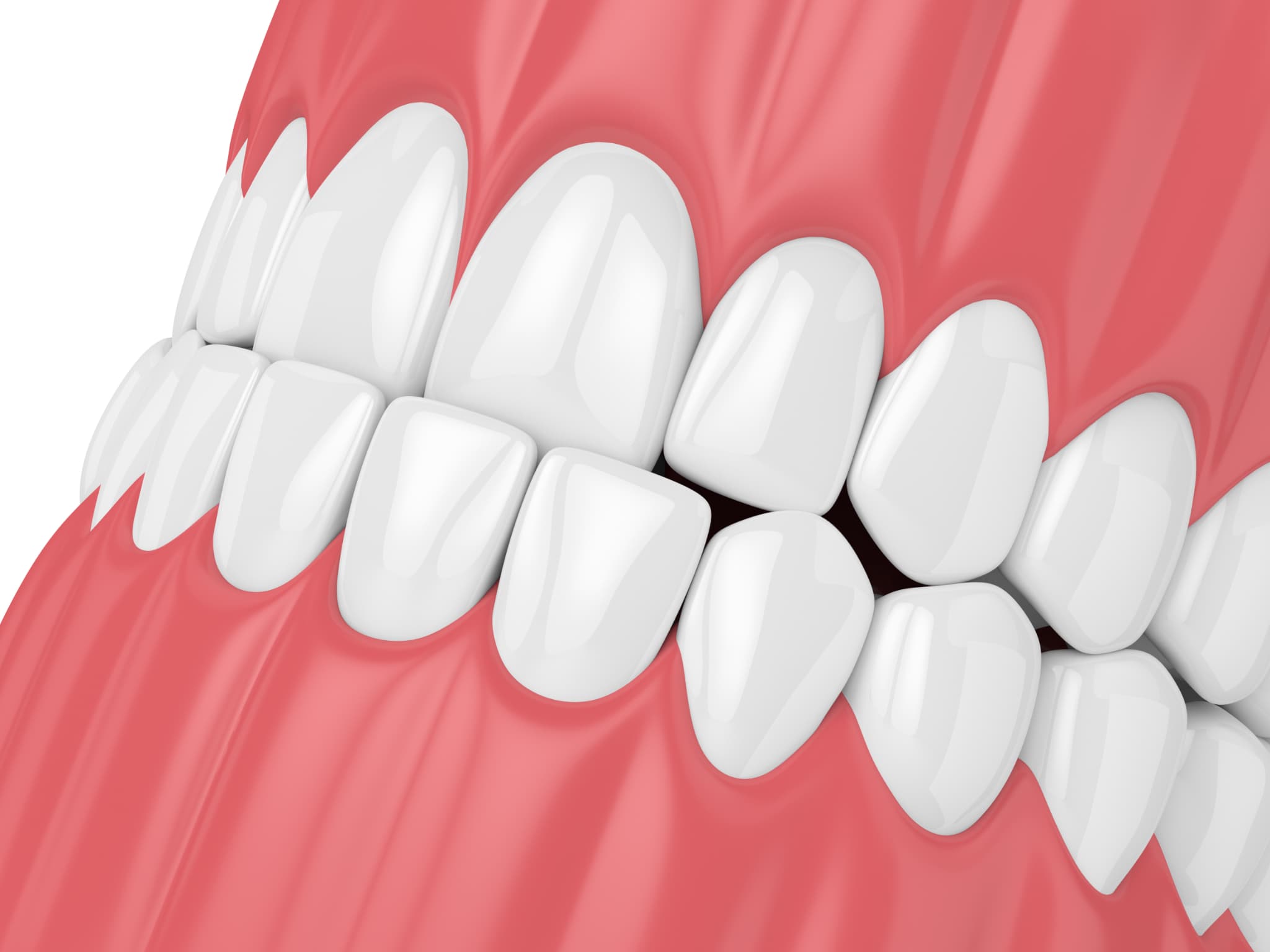

受け口とは、上下の歯を噛み合わせた際に、下の前歯が上の前歯よりも前方に位置している状態を指します。専門的には反対咬合や下顎前突と呼ばれることもあり、通常とは逆の噛み合わせの状態を示しています。

受け口には2つのタイプがあり、ひとつは歯の生え方に問題があるケース、もうひとつは顎の骨格に原因があるケースです。

前者は歯の位置や傾きによって受け口の状態になるもので、骨格自体には異常がないケースがほとんどです。後者は、下顎が過成長しているか、上顎が十分に成長していないことで引き起こされるもので、成長に伴って症状が進行する可能性があります。

子どもが受け口になる原因

子どもの受け口はさまざまな要因によって引き起こされます。必ずしも1つの原因に限らず、複数の要因が重なっていることも多く、現代ではその背景を理解することが治療の第一歩とされています。ここでは、代表的な原因を紹介します。

遺伝的な要因

受け口には、遺伝的に生じる骨格性の受け口があります。骨格性の受け口は親から子へと受け継がれることが多いです。親が受け口の場合、子どもも同様に受け口になる可能性があるといえるでしょう。

あごの成長バランスの乱れ

受け口の最も一般的な原因は、上下のあごの成長バランスの乱れです。上あごが下あごに比べて十分に成長しなかったり、逆に下あごが過度に発達したりすると、噛み合わせが逆転し、受け口と呼ばれる噛み合わせが生じます。

成長期のあごの発育が受け口の症状の形成に影響を与えるため、早期から注意を払う必要があります。

環境的な要因

遺伝的な要因だけではなく、日常的な習慣や環境も受け口の発症に大きく関与します。例えば、指しゃぶりやおしゃぶりの長期使用は、歯に持続的な力が加わるため、歯列のバランスが乱れる原因になります。

また、舌の癖も重要な要因の一つで、舌で前歯を押す癖があると受け口が悪化しやすくなります。

子どもの受け口を放置するリスク

子どもの受け口を成人してから治療しようと考える方もいます。

しかし、子どものときの受け口は大人の受け口とは原因や状態が異なり、治療の方法やタイミングも異なります。子どもの受け口を放置すれば、下顎が成長するにつれて症状が悪化する恐れがあり、治療がより難しくなる可能性も考えられるでしょう。

ここでは、お子さまの受け口を放置するリスクについて具体的に解説していきます。

食べ物をうまく噛み切れない

受け口の状態では、上下の歯が適切に噛み合わないため、食べ物をうまく噛み切ることができない場合があります。その結果、食べ物を十分に咀嚼せず飲み込むこととなり、消化不良を起こしかねません。

発音が不明瞭になる

受け口は、舌の動きや口腔内の空気の流れに影響を与えます。そのため、さ行やた行といった特定の音が発音しづらくなることがあります。発音が不明瞭になると、コミュニケーションに支障が出ることもあるでしょう。

幼少期からの発音の癖は、大人になってから改善するのが難しい場合があります。だからこそ、子どものうちから適切な治療をすることが望ましいのです。

顎関節症を発症する可能性が高まる

受け口の場合、頭の位置が前方にずれるので、首や肩周りに負担がかかります。その結果、頭痛や肩こり、咀嚼時の痛みなどが生じやすくなり、顎関節症を発症するリスクが高まるでしょう。

虫歯や歯周病のリスクが高まる

受け口の状態では前歯が下に出ているため、歯の間に食べかすが挟まりやすくなります。また、下あごが突出していることで唇が閉まりにくくなり、口呼吸が習慣化するケースが多いです。これにより、口腔内が乾燥して細菌が繁殖しやすくなり、虫歯や歯周病のリスクが高まります。

将来的に歯を失うリスクも高まるため、早めの治療が必要です。

精神的ストレスの増加

見た目にコンプレックスを抱えることも少なくありません。下顎が目立つことで、顔の輪郭が気になりやすく、成長に応じて本人の自己評価が下がる可能性もあるでしょう。

特に、人前で話すことや笑うことに抵抗を感じるようになると、社会性の発達にも影響を及ぼす可能性があるでしょう。内面的なストレスは、学校生活や家庭でのコミュニケーションにも影響を与えるため、早めの対応が望まれます。

子どもの受け口はどうやって治療する?

子どもの受け口を治療していく方法は以下のとおりです。1期治療と2期治療に分かれています。

1期治療

1期治療とは、乳歯から永久歯に生えかわる混合歯列期(6〜10歳頃)に行われる治療です。

1期治療では、主に足りない顎の成長を促す治療を行い、永久歯が生えてくるためのスペースを確保します。具体的には、成長途中の顎の骨に装置を装着し、顎の骨の成長を促す治療を行うのが一般的です。受け口の場合は、下顎の発育を抑制する装置を使用することもあります。

使用する装置は、ヘッドギアや拡大装置などです。顎の骨の成長が活発に行われている時期に受け口の兆候があれば1期治療を行い、受け口の進行を食い止めます。

2期治療

2期治療は、永久歯が生え揃った12歳頃から行う矯正治療です。歯列全体の歯並びを整え、噛み合わせを調整することで、受け口の改善を目指します。固定式装置を用いる治療が中心です。

抜歯をしてスペースを確保し、歯を細かく移動させる場合や、歯を移動させるスペースが十分な場合は、マウスピース型矯正装置を使用します。

子どもが受け口になるのを防ぐためにできること

子どもが受け口になるのを防ぐためにできる主なことは、以下の通りです。

舌の位置を正しく保つ

舌の位置や噛み合わせも、歯並びをきれいに保つために重要です。本来、舌は上の歯の内側に軽く当たっている状態が理想です。舌が下に落ちたり後ろのほうにあったりすると、歯や顎に余計な力がかかり、受け口の原因になります。

舌の位置が気になる場合は、歯科医師に相談するとよいでしょう。

正しい姿勢を維持する

受け口の一因として、悪い姿勢による顎の成長異常が挙げられます。正しい姿勢を習慣づけることで、成長に伴う歯並び、そして受け口を防止できるでしょう。

正しい呼吸を意識する

受け口などの歯並びの乱れには、口呼吸が影響していることも少なくありません。口による呼吸が習慣になっていると、お口周りの筋肉のバランスが崩れ、歯並びにまで影響を与えることがあるのです。

舌は本来、上あごにあるのが正常です。口呼吸をしていると下顎に舌が下がってしまうので、歯並びが悪くなる可能性があります。鼻から呼吸する習慣を身につけることで、口腔周囲筋のバランスが整えられます。

噛む力を育てる食事を心がける

柔らかい食べ物ばかりを与えていると、咀嚼筋が十分に使われず発達に偏りが生じやすくなります。あえて食材を細かく切らずに出したり、咀嚼しないと食べられないお肉や繊維質の野菜を与えたりしてみましょう。

習慣の見直しをする

先にも述べたとおり、幼少期の口周りの癖や習慣は、受け口に大きな影響を及ぼします。例えば、唇を噛む癖、舌を前に出す癖、頬杖など日常的に行っている癖や習慣を見直すことで、受け口になるのを防げるでしょう。

まとめ

子どもの受け口を放置していると、成長とともに症状が悪化し、将来的に顎関節症や虫歯などさまざまなリスクが高まることがあります。また、子どもの場合、顎の成長を利用した治療が可能であるため、早めの診断と治療が非常に重要です。

1期治療と2期治療を組み合わせることで、受け口の改善が期待できるでしょう。

子ども受け口の治療を検討されている方は、埼玉県川口市、「東川口駅」より徒歩8分にある歯医者「河野歯科クリニック」にお気軽にご相談ください。

当院は、患者様の求める治療を実現することを第一に考えて診療を行っています。虫歯・歯周病治療だけでなく、予防歯科や審美歯科、矯正治療など、さまざまな治療に力を入れています。

当院のホームページも、ぜひ一度ご覧ください。